东天山斑岩铜矿带是我国重要的铜资源基地,然而长期以来,该区域斑岩型矿床的成矿深度与成矿后剥露过程研究薄弱,制约了深部找矿勘探的突破。主要表现在斑岩铜矿的形成深度直接影响其矿化样式与保存状态,但目前东天山地区缺乏系统的成矿深度研究;多期构造抬升与剥蚀作用对矿床的保存条件具有控制作用,但区域剥露过程缺乏定量约束。

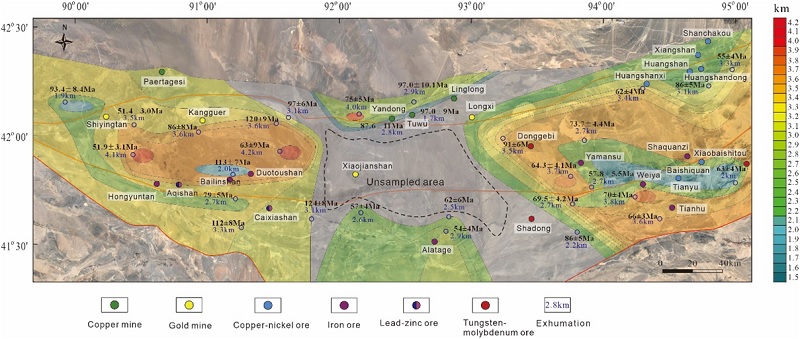

针对上述问题,中国地质科学院地质力学研究所张文高副研究员和陈正乐研究员等以东天山斑岩铜矿带内新发现的帕尔塔格西斑岩铜矿为研究对象,采用角闪石Al压力计,计算出帕尔塔格西含矿岩体的平均侵位深度为6.8 ± 1.2 km,表明该矿床形成于中地壳环境,属于典型的中深成斑岩系统。通过低温热年代学研究表明,矿床自形成以来总剥露量约为3.2 km,主要剥露阶段为中侏罗世至早白垩世。同时,根据东天山剥蚀等值线图,与东天山其他地区相比,西部区域剥露程度较低,更有利于斑岩铜矿的保存,是未来找矿的有利靶区。

本研究不仅深化了对东天山斑岩铜矿形成与保存过程的理解,也为该区域下一步深部找矿部署提供了科学依据。未来,结合多方法热年代学与三维建模,将进一步推动东天山成为我国铜资源接替基地。

Zhang Wengao, Han Fengbin, Zhao Tongyang, Huo Hailong,Wang Wei,Chen Zhengle. Exhumation history and ore preservation of the porphyry copper deposit in the Eastern Tianshan Orogen: The Paltagexi example.Ore Geology Reviews, 2025, 186: 106915.

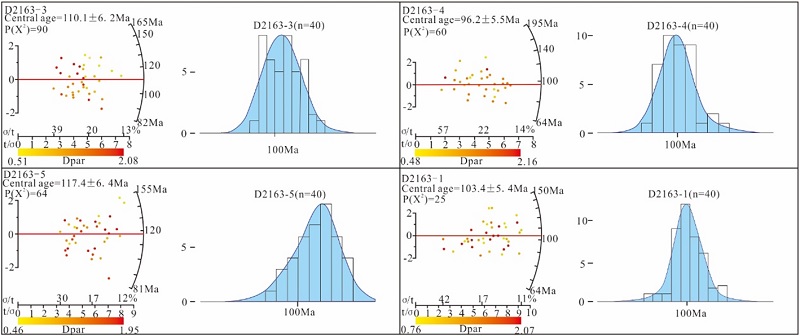

图1 帕尔塔格西矿区磷灰石裂变径迹雷达图和年龄分布直方图

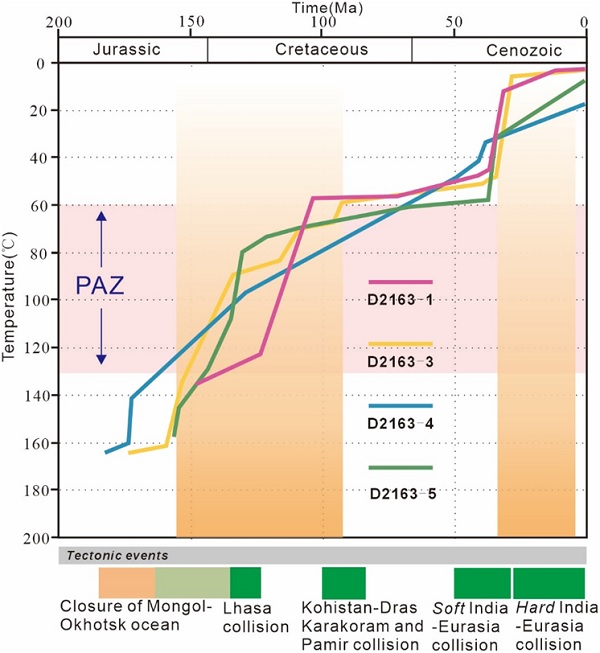

图2 帕尔塔格西加权平均热历史路径图

图3 东天山花岗岩剥蚀程度等值线图