自然资源部陕西宝鸡地质灾害野外科学观测研究站

发布时间:2021-05-28

研究站概况

自然资源部陕西宝鸡地质灾害野外科学观测研究站位于黄土高原地质灾害重点高易发区—陕西宝鸡地区。2011年,国土资源部批准成立地质灾害风险管理与监测宝鸡野外科学观测基地;2015年,经过国土资源部专家评估,批准命名为地质灾害-陕西宝鸡野外科学观测研究基地;2020年,经过自然资源部专家评估,批准名称变更为自然资源部陕西宝鸡地质灾害野外科学观测研究站

中文名称:自然资源部陕西宝鸡地质灾害野外科学观测研究站

英文名称:Observation and Research Station of Geological Disaster in Baoji, Shaanxi Province, Ministry of Natural Resources

研究站站长:孙 萍

研究站副站长:王 涛、辛 鹏

研究站秘书:梁昌玉

首席科学家:吴树仁

总体定位

面向黄土高原活动构造带地质灾害风险防控需求,开展秦岭山区、黄土高原交汇的强活动构造带地质灾害野外科学观测,进行市县域动态风险评估研究,攻关内外动力耦合滑坡成灾机理与风险防控关键理论技术瓶颈。

研究方向

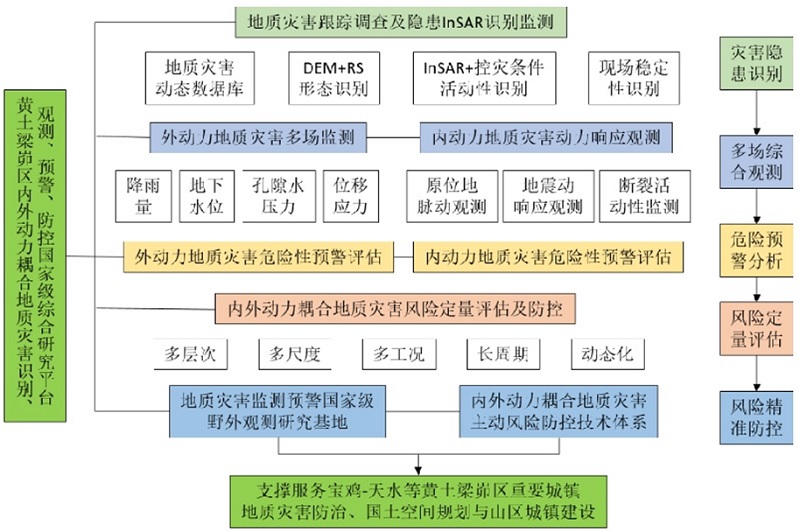

(1)地质灾害整体发展趋势跟踪调查研究;(2)地质灾害隐患In-SAR识别监测;(3)降雨和工程活动诱发外动力地质灾害监测与预警;(4)潜在地震诱发内动力地质灾害观测与危险性预测;(5)城镇地质灾害风险定量评估与防控技术研究;(6)野外科学观测数据共享与公众服务。

图1陕西宝鸡地质灾害野外科学观测研究站技术体系

野外观测场地基础设施

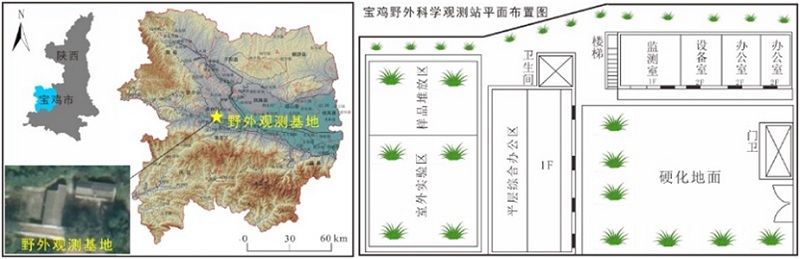

研究基地拥有前、后方两个基地,前方基地坐落于宝鸡市中心陕西省宝鸡市金台区自然资源局地质环境监测站内,场地面积7500m2,房屋建筑面积约1500m2,比邻宝鸡市区北坡段簸箕山、金鼎寺滑坡、狄家坡滑坡,面向宝鸡重大灾害体开展专业监测。后方基地位于中国地质科学院地质力学所活动构造与地壳稳定性评价实验室,承担监测数据的接收、模拟分析、趋势评估与信息发布等日常管理任务。

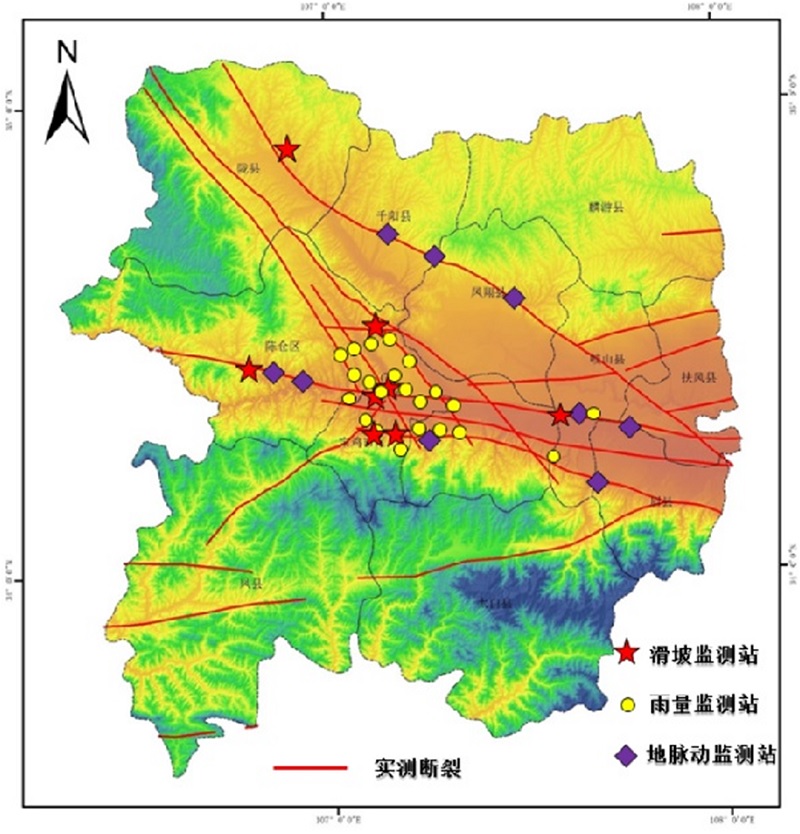

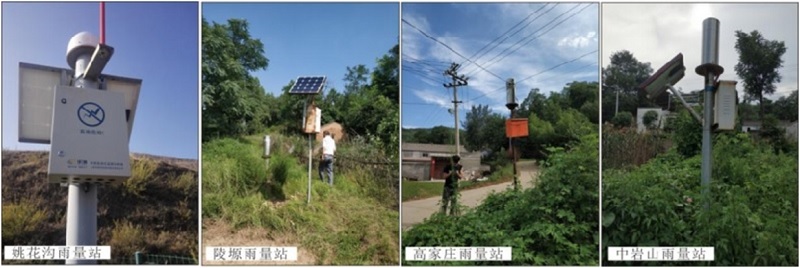

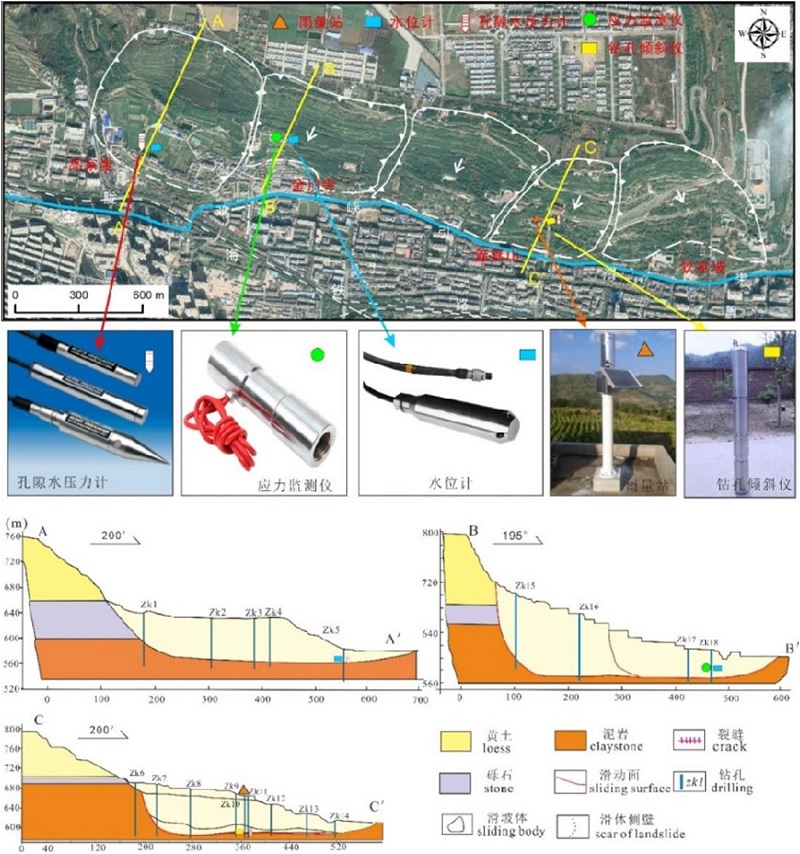

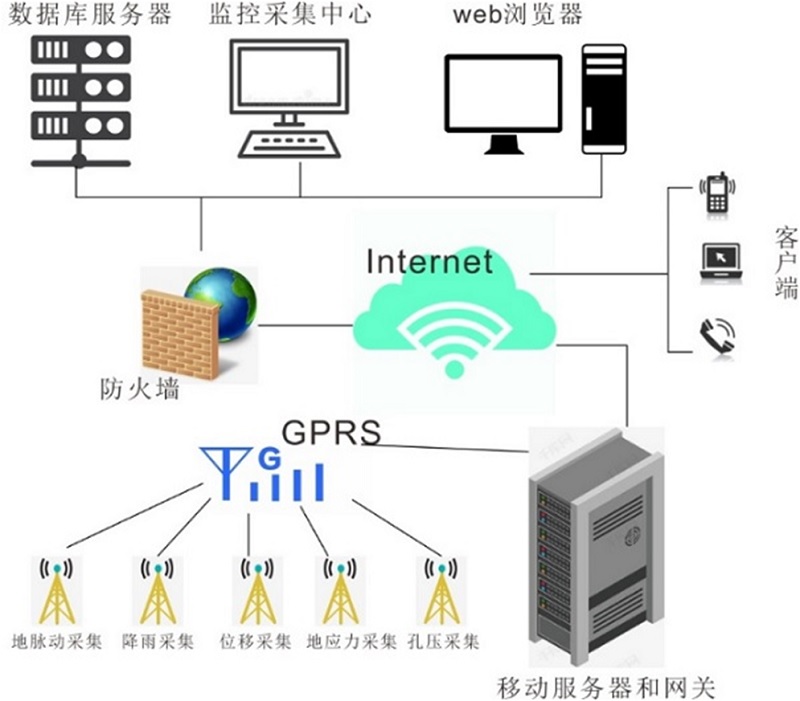

宝鸡科学观测研究站以正在蠕变的宝鸡市中心北坡簸箕山滑坡、金鼎寺滑坡、中岩山滑坡等为典型案例建立综合观测台站。迄今,研究站先后建设观测点49处,其中,跨活动断裂地脉动观测点16处,雨量观测点25处,大型滑坡体形变综合观测站8处。各监测点均具有固定的观测位置、完善的土地使用权限及水电观测支撑设施,大型滑坡观测站建有房屋,实现了监测、数据采集、接收的全链条信息化。

图2 地质灾害宝鸡野外科学观测站地理位置及平面布置图

图3 宝鸡野外科学研究站及内部展厅

图4 宝鸡地区监测点分布图

图5 宝鸡自动雨量监测站

图6 宝鸡市中心北坡滑坡监测站部署图

图7 灾害数据传输与信息管理模式图

室内大型试验设备

室内辅助观测与数据分析设备包括:常规土力学参数试验设备、非饱和土动三轴仪、GDS大型三轴仪、GDS环剪仪、大型滑坡物理模拟试验平台等;购置了Geoslope、FLAC、GDEM等数值模拟计算软件。截止2020年涉及研究站且价值大于2万元的岩土力学测试、辅助仪器设备等共有13台/套,累积400余万元。

图8 室内实验室主要设备

地质灾害数据信息管理平台

在地质调查项目的支持下,地质力学所基于宝鸡地质灾害的长期观测,自主研发了InSAR调查PAD软件系统、基于信息量的区域滑坡易发性、基于证据权的危险性软件等6套,结合上述独立研发软件与地质云平台,开发了宝鸡地区气象地质灾害气象预警平台。具体功能指标如下:

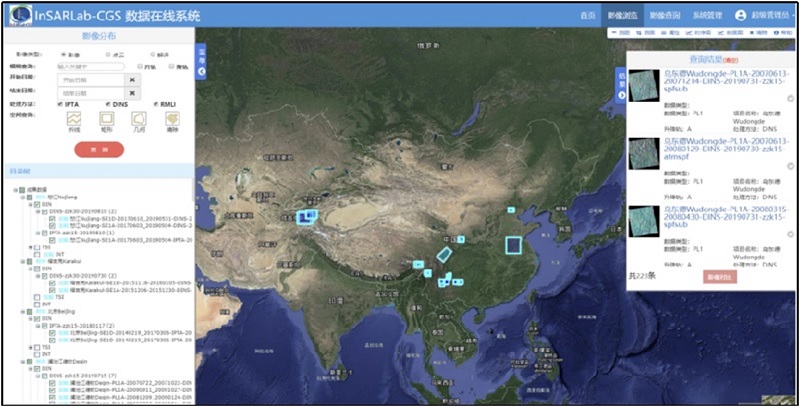

(1)地质灾害大数据InSAR识别系统

该系统可实现服务端的InSAR大数据计算管理—PC端的专业应用—移动端的野外电子化验证调绘,具有移动端与服务端的互联互通开发、地理底图调用和定位开发、专业图件GIS功能开发、InSAR调绘标准的模块开发、移动端的输入编辑存储开发等功能。

图9 InSAR大数据系统

(2)区域地质灾害危险性快速评估软件

该软件基于概率论模型,可预测特定超越概率(如10年一遇、50年一遇等)条件下潜在降雨量时空概率分布特征;结合统计分析模型和确定性模型等滑坡危险性评估模型,将潜在降雨量分布和滑坡易发程度评估结果叠加,即可实现对降雨型崩滑灾害严格意义上的危险性时空概率分布预测评估的目标。

(3)地质云“宝鸡气象灾害预警”平台

该信息平台具有宝鸡市现有地质灾害点的信息查询、管理功能,内含信息量模型与统计分析模型两种数学算法,结合降雨量监测数据,可实现气象地质灾害危险性快速评估,为灾害快速、精准管理与风险评估研究提供了信息化支撑。

图10 宝鸡地质灾害气象预警平台

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号