青藏高原东缘岷江上游叠溪湖相沉积古地震研究取得新进展

作者:钟宁

发布时间:2025-11-03

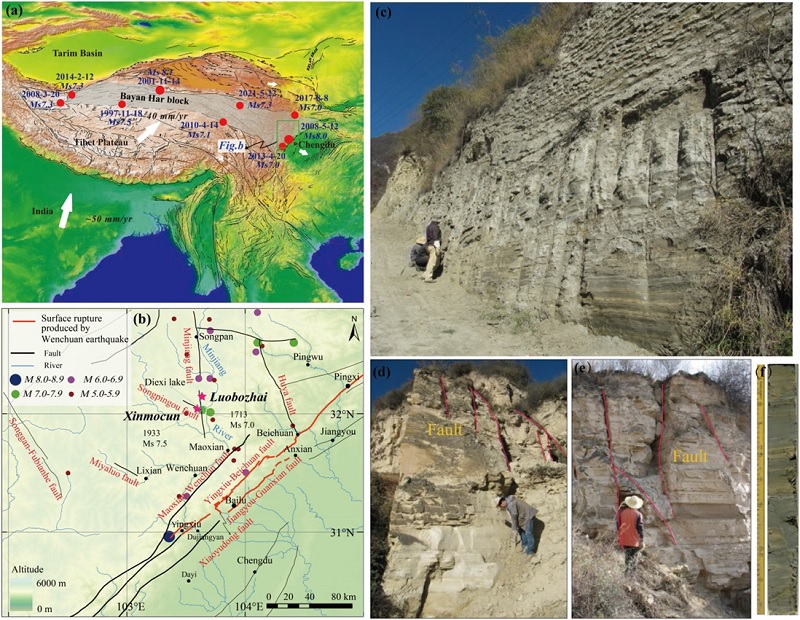

自2008年以来,青藏高原东部发生了5次7.0级以上的大震(汶川、玉树、芦山、九寨沟和玛多),显示强烈的地震活动性。岷江上游叠溪地区也曾发生了1713年7.0级和1933年7.5级2次大震,造成重大人员伤亡和财产损失。强烈地震不仅造成人员伤亡和经济重大损失,还经常诱发大量滑坡、崩塌、尘暴等碎屑物质(Keefer,1984;Dai et al.,2011; Jiang et al.,2014)。尽管近代和历史地震资料能够提供一些基础数据,但仅有几年至上千年历史。岷江上游多为高山峡谷地貌,且缺少第四纪沉积,探槽开挖困难,古地震研究薄弱,因而无法对地震危险性做出定量评价,且极端自然灾害事件具有很大的随机性,势必阻碍我们做出长周期的识别和预测。克服这个问题的方法之一就是寻找长周期、连续的地质记录。湖泊因沉积连续、分辨率高,易于定年,成为研究古地震的良好材料,已作为一种新兴的古地震重建方法,即湖泊地震学(Moernaut,2020)。近年来,湖泊地震学已被广泛应用于全球各大断裂带上,例如死海断裂(Lu et al.,2020),新西兰阿尔卑斯断裂带(Howarth et al.,2012,2014)、土耳其北安纳托利亚断裂带(Avsar et al.,2014,2015),小江断裂带(Fan et al.,2023),岷江断裂带(Jiang et al.,2014,2016,2017)等。

图1.(a)1995年以来巴颜喀拉断块Ms≥7.0震中分布(改编自邓起东等,2014);(b) 青藏高原东部活动断裂分布图(Ran et al.,2014),研究区历史地震(Ms≥5.0)的震中分布(钟宁,2017)和(c)罗布寨湖剖面的位置;(d-e)新磨村(Ⅰ和Ⅲ)湖相沉积剖面和U型样品野外采集图片。

针对上述问题,中国地质科学院地质力学研究所钟宁副研究员,联合中国地震局地质研究所蒋汉朝研究员团队、中国地质科学院地质研究所李海兵研究员团队等,利用叠溪古堰塞湖的萝卜寨和新磨村(XMCⅠ、XMCⅡ、XMCⅢ)湖相沉积剖面,通过宏观软沉积物变形构造,微观高分辨率地球物理(粒度、磁化率)和地球化学(XRF扫描)及重矿物指标分析,结合AMS14C和光释光定年,重建了岷江上游叠溪地区18.6-10ka连续的古地震序列。

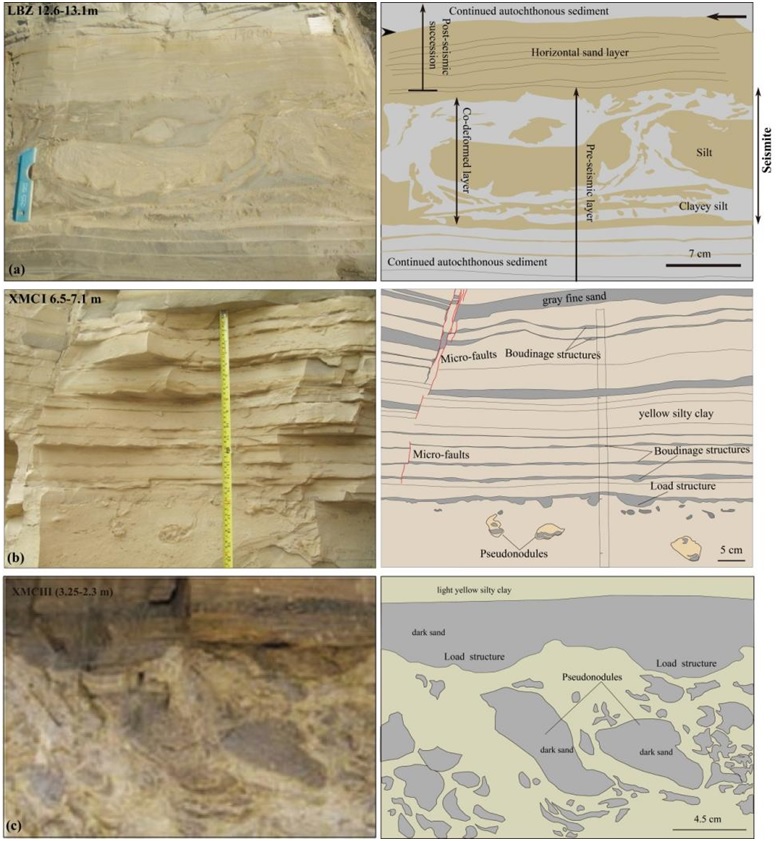

(1)萝卜寨和新磨村湖相沉积剖面共识别出12种类型的软沉积物变形构造,可分为重力变形(负载和火焰结构、挤入结构、球状结构、球枕构造、假结核)、触变流动变形(混插构造、触变楔)、水塑性(软布丁)、脆性变形(微断层)和液化流动变形(液化底劈、液化角砾)变形结构。通过地震成因软沉积物变形构造鉴别标准(钟宁等,2017):临近现代地震活动带;存在可液化的沉积;与实验模拟的结果比较接近;变形尺度较小(一般为厘米-毫米级);变形集中在局部层位而上下层基本不变形;区域上广泛存在或可对比;具有侧向连续性和垂向重复性;变形强弱和频率与到断层的距离相关有关;与风暴沉积、重力沉积负载、滑塌等形成的软沉积物变形明显不同(钟宁等,2020),地震是他们最可能的触发因素。

图2.(a)萝卜寨湖相沉积剖面记录的液化底劈构造;(b)新磨村Ⅰ湖相沉积剖面记录的微断层与软布丁,微断层;(c)新磨村Ⅲ湖相沉积剖面记录的负载和假结核构造(zhong et al.,2023,2024)。

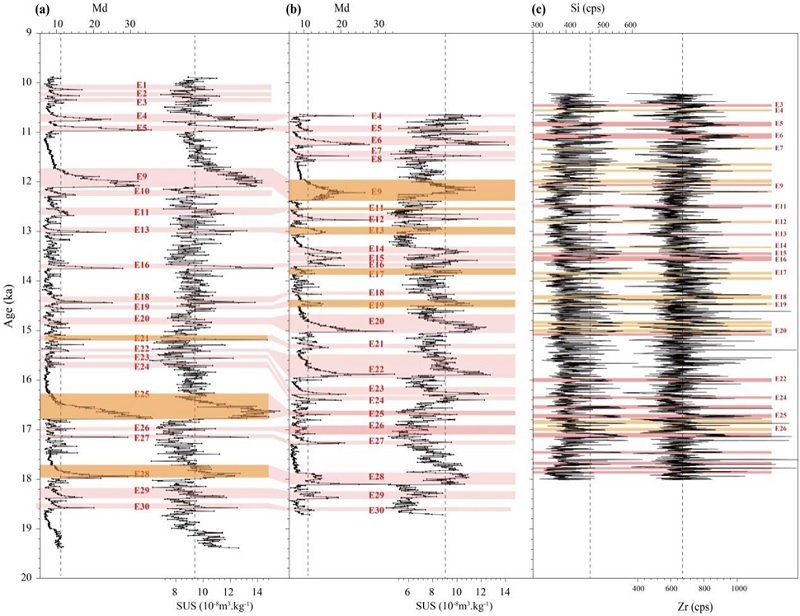

(2)在萝卜寨、XMCⅠ(XMCⅡ和XMCⅢ)剖面中,共识别出18,5,5和5个由地震诱发形成软沉积物变形构造所记录的地震事件,以及17个(18个、12个和23个)由地震引发滑坡或尘暴等碎屑物质快速搬运到湖泊沉积形成快速沉积砂层所记录的地震事件。光释光和碳十四测年结果显示:萝卜寨,XMCⅠ、XMCⅡ和XMCⅢ三个剖面沉积年龄分别为18-10.2ka, 19.4-9.9ka、15.5-10.1ka和18.7-10.6ka。新磨村3个剖面中的地震事件在年龄误差范围内是可以对比的,其中至少有20个地震事件与萝卜寨湖相沉积剖面是可以对比的(图3)。在18-10.2ka期间,萝卜寨剖面共记录了35次古地震事件(M≥5.0),平均复发周期约为224年;在18.6-10ka期间,新磨村剖面共记录了30次古地震事件(M≥5.0),平均复发周期约为280年,均反映了叠溪地区频繁的地震活动。通过多个湖相沉积剖面的对比分析,不仅提高了古地震事件识别的完整性和准确性;通过地震事件的对比,也可以相关校正不同剖面的沉积年龄。

图3. XMCⅠ(a)、XMCⅢ(b)的Md和SUS的百分比,以及萝卜寨(c,Zhong et al.,2023)剖面的Si和Zr含量对比图。红条和黄条分别表示Ⅰ型事件(软沉积物变形层+快速沉积砂层)和Ⅱ型事件(快速沉积砂层)(Zhong et al., 2024)。

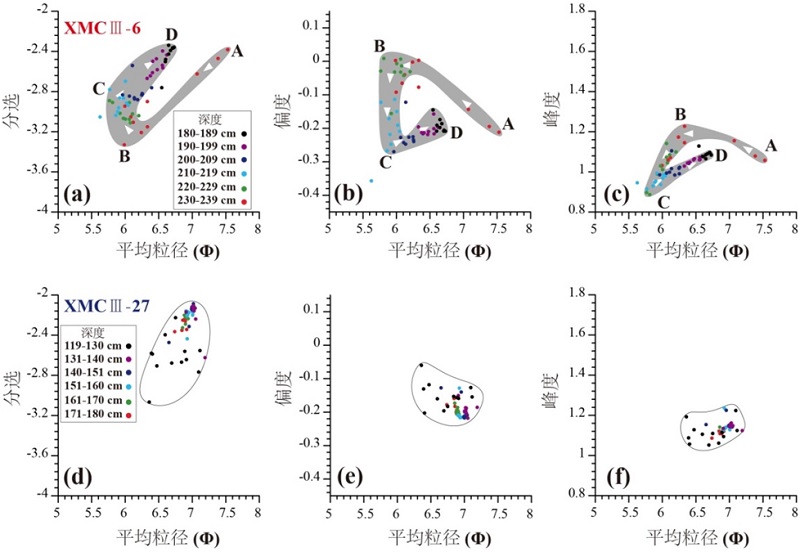

(3)地震事件层具有3阶段演化趋势(图4),即地震发生时粗颗粒碎屑物质的突然释放;地震短时间尺度内粗碎屑颗粒与细颗粒物质充分混合阶段;震后长时间尺度,以分选好的细颗沉积阶段。

图4. 新磨村Ⅲ剖面6事件层与27非事件层样品的平均粒径与分选、平均粒径与偏度、平均粒径与峰度对比图(钟宁等,2019)。

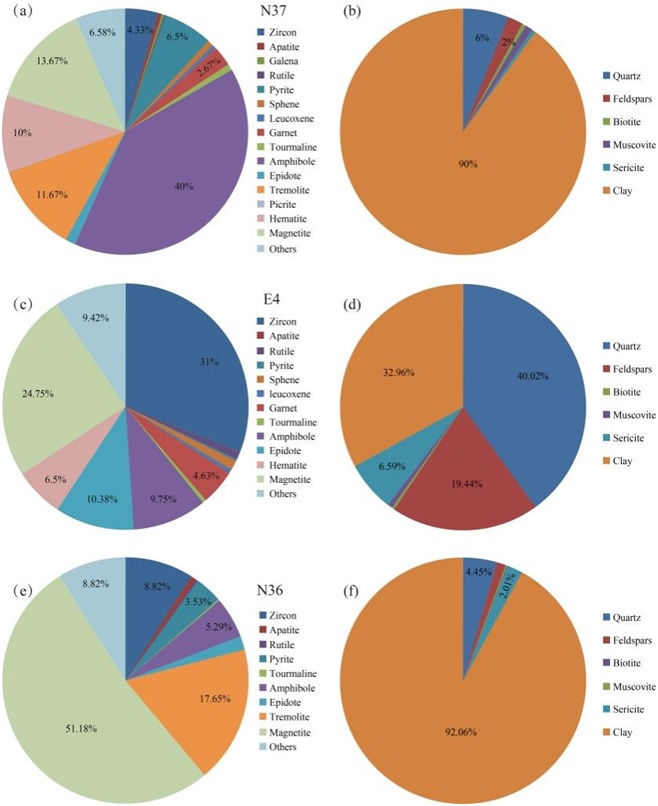

图5. 萝卜寨地震事件层(E4)与非地震事件层(N36和N37)重矿物对比图(Zhong et al., 2023)。

(4)萝卜寨事件层与非事件层重矿物种类差别不大,其中非事件层中含有少量的方铅矿和辉石,以及大量的透闪石(图5a,e)。事件层中则有更多的锆石、绿帘石和和磁铁矿(图5b),这与事件层沉积物颗粒较粗有关。高的磁铁矿(24.75%)含量可能是引起事件层高磁化率值的原因。此外,事件层中,也含量大量的石英、长石,较多的绢云母(图58d);非事件层则多为土屑(图5b,f),与其粉砂质粘土的岩性相对应。岩石薄片分析也表明二者在岩性和微观构造上有较大差别。这也进一步验证了事件层与非事件层,可能具有不同的物质来源和搬运动力。

研究成果获国家自然科学基金 (42177184, 41807298),中国博士后基金(2019M650788)和地震动力学国家重点实验室自主课题(IGCEA1713)等项目资助,研究成果发表在Journal of Asian Earth Sciences,Environmental Earth Sciences,Quaternary International,地质学报、地质论评、地球学报等期刊上;相关成果被评为2025年中国地震局防震减灾科研成果奖二等奖(202530-D02)(图6)。

图6. 2025年中国地震局防震减灾科研成果奖二等奖荣誉证书。

论文信息:

1. Zhong Ning, Bai Youliang, Xu Hongyan, Shi Wei, Fan Jiawei, Wei Xiaotong, Liang Lianji, Jiang Hanchao.2024. A continuous 18.6–10 ka record of seismic events revealed by Xinmocun lacustrine sediments at Diexi, eastern Tibetan Plateau. Journal of Asian Earth Sciences, 267, 106152,https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2024.106152.

2. Zhong Ning, Jiang Hanchao, Li Haibing, Zhang Xianbing, Yang Zhen, Yu Hao. 2023. A continuous 18-10.2 ka paleo-earthquake events revealed by the Luobozhai lacustrine sediments, eastern Tibetan Plateau. Quaternary International, 673, 40-52.https://doi.org/10.1016/j.quaint.2023.10.003

3. Zhong Ning, Jiang Hanchao, Li Haibing, Su Dechen, Xu Hongyan, Liang Lianji, Fan Jiawei. 2022. The potential of using soft-sediment deformation structures for quantitatively reconstructing paleo-seismic shaking intensity: progress and prospect. Environmental Earth Sciences, 81(16), 1-22. Environmental Earth Sciences, 81,408,https://doi.org/10.1007/s12665-022-10504-8.

4. 钟宁,蒋汉朝,李海兵,徐红艳,黄小龙.2020.青藏高原东部河湖相沉积中的软沉积物变形的主要成因类型及其特征.地球学报,41(1): 23-36.

5. 钟宁,蒋汉朝,李海兵,徐红艳,梁莲姬,时伟.2019. 岷江上游新磨村湖相沉积物粒度端元反演及其记录的构造和气候事件.地质学报, 94(3): 968-981.

6. 钟宁,蒋汉朝*,梁莲姬,徐红艳,彭小平.2017.软沉积物变形中负载、球-枕构造的古地震研究综述.地质论评,63(3):719-738.

扫描二维码分享

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号