周远剑、张浩等-Energies:深部枯竭油藏储气库微震监测试验在冀东油田首次成功实施

作者:周远剑,张浩

发布时间:2025-07-18

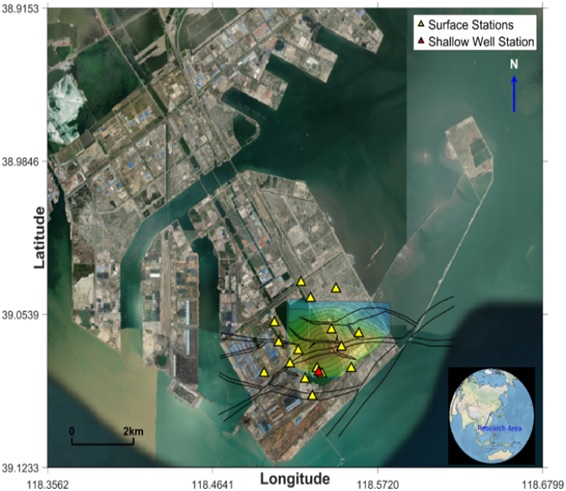

冀东油田堡古2储气库位于中国河北唐山南堡凹陷东部断裂发育区,是保障京津冀地区天然气供应与调峰能力的关键地下储能设施。尤其是枯竭油藏型地下储气库,因具备油气储层开发历史、油气开发设施完善、地质资料丰富等优势,在我国能源储备体系中扮演着越来越重要的角色。然而,深部储层(近4000 m)在长期注采循环中易引发断层再激活、盖层密封性失效等地质风险,对储气库全生命周期的监测与安全保障提出了极高挑战。

近日,为了验证微地震观测系统有效性与寻找合适的长期监测解决方案。中国地质科学院地质力学研究所地球物理监测团队联合中国石油冀东油田公司,在冀东油田堡古2区块储气库成功实施了一项为期90天的微地震监测现场试验,首次在该类深埋型储气库中实现“地表+浅井”联合观测体系下的微震事件识别。监测共识别35个低震级事件,揭示了深部储层应力扰动与微震响应之间的定量关系。该成果近日已发表在国际能源领域期刊Energies,论文第一作者为地质力学研究所2023级硕士研究生周远剑,指导老师张浩。项目在完成试验研究的同时取得以下认识:

(1)突破深埋储层弱信号识别瓶颈,验证“非深井”监测方案的效果

面对储层埋深近4000米、地层衰减导致的低信噪比问题,研究团队布设了由16个地表台站和1个浅井检波器(埋深150 m)组成的混合观测阵列(图1)。在传统STA/LTA算法难以触发事件的情况下,引入波束成形(beamforming)技术,有效增强微弱信号相干性,实现对–2.0级微震事件的识别检出。

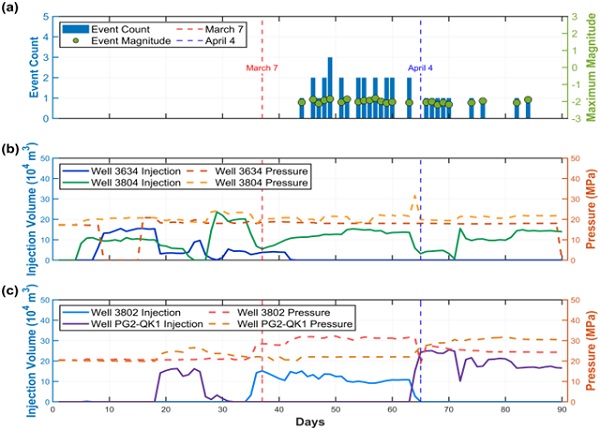

(2)微震触发机制:压力扰动而非注入体积为主控因素

监测数据显示,微震事件频次与注气压力呈显著正相关,而与注气体积无明显耦合(图2)。尤其是当3802井注气压力超过31 MPa后,首次出现微震活动,随后事件频次随压力上升同步增长。在实地环境中验证了“应力扰动”控制微震活动的机制,为制定注气压力阈值和优化调峰运行策略提供了理论依据。

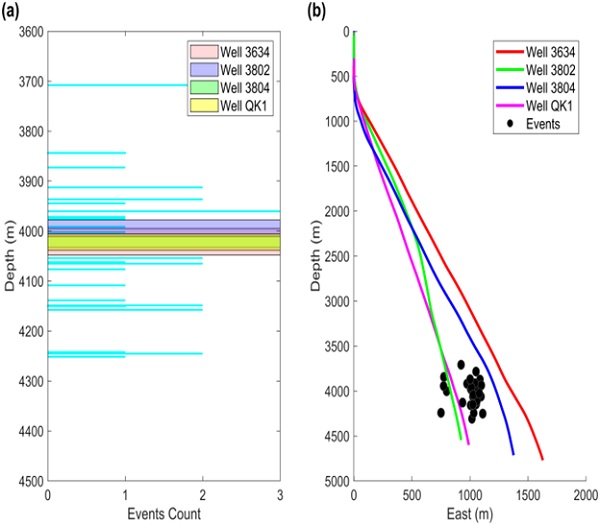

(3)弱事件平均定位误差较大,提出“深井+AI+三维模型”升级路径

结果显示,大部分事件在平面上出现在主要注气井附近,水平方向上相对井位存在50–100 m偏移;在垂向上,事件普遍位于注入层段之上200–400 m的位置(图3)。定位平均误差约87.5 m,垂向误差大于水平方向,暴露出现有地面与浅井布设方案在揭示盖层完整性问题中的定位精度瓶颈。团队据此给出了后续正式建站长期监测方案:部署深井检波器(3000 m)、构建非均质三维速度模型、集成AI震相识别算法(如PhaseNet/EQTransformer),预期可将垂向定位误差控制在30 m以内,实现高精度的长期监测与安全生产预警,为储气库安全运行保驾护航。

图1堡古2储气库监测台站点位部署图

图2微地震事件发展与注气参数变化图

图3微震事件定位结果、事件深度与注气段深度对比图

本研究由国家科技重大专项(2024ZD1000701,2024ZD1000704),中国石油集团冀东堡古2储气库先导试验工程-微地震监测测试试验项目(CNPCJD-080)等资助,中国石油冀东油田公司提供了全流程现场支持。

Zhou, Y., Li, C., Zhang, H*., et al. (2025). Experimental Study on Microseismic Monitoring of Depleted Reservoir-Type Underground Gas Storage Facility in the Jidong Oilfield, North China. Energies, 18, 3762. https://doi.org/10.3390/en18143762

扫描二维码分享

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号