李春麟、张凯逊、韩淑琴等:中亚费尔干纳盆地上古生界具有较好的油气资源潜力

作者:韩淑琴

发布时间:2023-07-06

费尔干纳盆地是中亚地区重要的含油气盆地之一,行政区划上属乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦三国共有。费尔干纳盆地油气勘探工作始于19世纪末,1880年在盆地西南缘的邵尔苏地区首先发现了古近系油藏,1904年在盆地内找到了第一个具有工业开采价值的油田。截至目前,费尔干纳盆地的勘探结果揭示了盆地在中、新生界具有巨大的资源潜力,认为是一个“小而肥”的山间盆地。费尔干纳盆地上古生界是否具有油气资源潜力?这一问题一直得到中外油气界的关注。

在中国地质科学院地质力学研究所基本科研业务费和中国地质调查局地质调查项目的联合资助下,中国地质科学院地质力学研究所中亚能源潜力评价研究团队同乌兹别克斯坦地质与地球物理研究所和乌兹别克斯坦国立大学开展了深入合作,以盆缘野外地质考察为手段,结合盆地内部沉积建造的特点,建立了费尔干纳盆地自形成以来的构造演化过程。同时,对盆缘发育的上古生界泥岩、泥灰岩等进行了总有机碳测定,初步分析了费尔干纳盆地上古生界的油气前景。

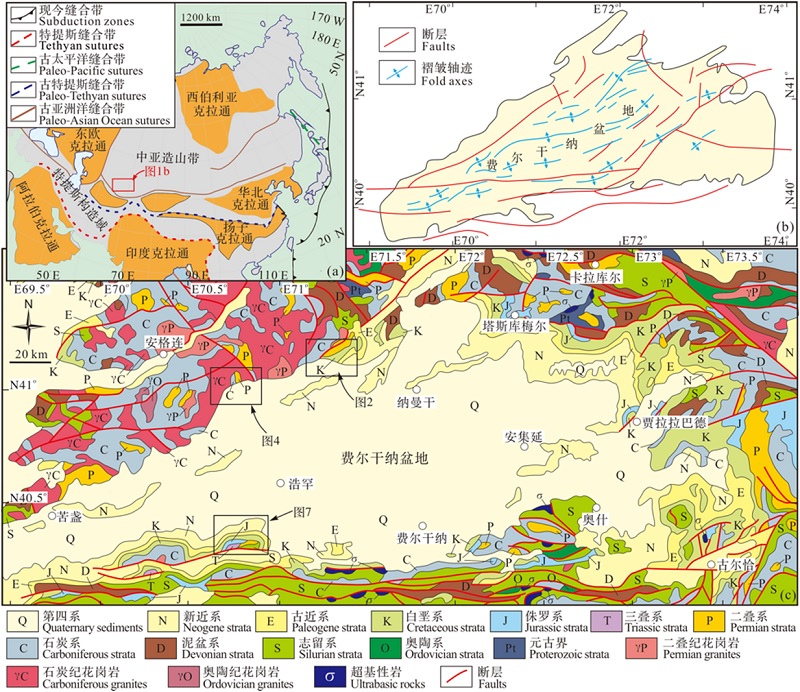

费尔干纳盆地位于中亚造山带的西南缘(图1a),属天山造山带的西端。盆地东西长约270 km,南北最宽处位于凯尔本—卡达姆扎伊一线,约150 km,面积约38 000 km2。晚古生代(石炭纪末期)随着南天山洋的最终闭合(Dolgopolova et al., 2017; Alexeiev et al., 2019),南天山地块与中天山地块发生碰撞,形成了费尔干纳盆地的基底。中生代时期,盆地经历了两次大规模的海侵作用(Hecker et al., 1963;高波等,2007),沉积了大量的碎屑岩及碳酸盐岩,其中侏罗纪—白垩纪的沉积最大厚度可达1.2 km。古近纪时期,盆地开始强烈的沉降,最大沉积厚度可达5 km(车自成等,1997)。新近纪早期,随着新特提斯洋的最终关闭,费尔干纳盆地受南北向的挤压作用,在盆地的边缘形成了大规模的逆冲推覆构造,致使盆地古生代基底逆冲在中、新生代地层之上(Bande et al., 2015)。受这次构造作用的影响,盆地内的构造格架以NEE向为主(图1b)。新近纪造山作用之后,盆地内沉积了厚度达6 km的碎屑岩和磨拉石建造(朱毅秀等,2005)。此外,费尔干纳盆地南、北缘出露的岩石地层单元具有显著的差异,盆地南缘主要为早古生代海相碳酸盐岩和少量的晚古生代碎屑岩,而盆地北缘则主要以石炭—二叠纪海相碎屑岩、碳酸盐岩和火山侵入杂岩为主(图1c)。

图1 (a) 费尔干纳盆地大地构造位置图;(b) 费尔干纳盆地构造纲要图;(c) 费尔干纳盆地地质简图

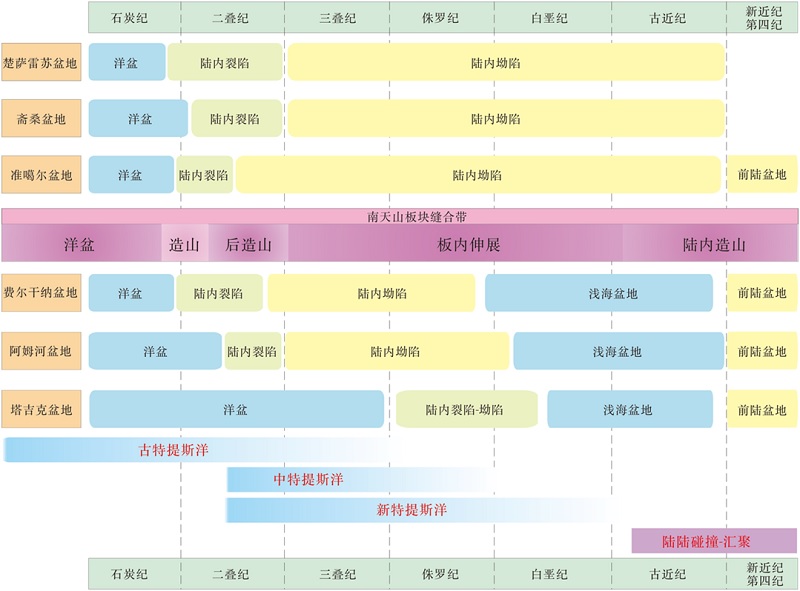

通过野外构造变形的解析和盆地的沉积演化,我们重建了费尔干纳盆地中生代以来的构造演化(图2)。费尔干纳盆地的基底形成于晚古生代,与石炭纪末期南天山洋的关闭有关。三叠纪至侏罗纪时期,费尔干纳盆地进入了陆内裂陷阶段,沉积了一套河湖相碎屑岩。侏罗纪末期至白垩纪的早期,受中特提斯洋关闭的影响,费尔干纳盆地进入挤压阶段。白垩纪至古近纪,天山造山带以南地区受新特提斯洋扩张的影响,发生了区域性海侵事件,生物繁盛,沉积了优质的烃源岩。古近纪与新近纪之交,随着阿拉伯地块与欧亚大陆的碰撞,新特提斯洋最终关闭,盆地再次进入挤压阶段。新近纪至第四纪时期,盆地内沉积了巨厚的陆相碎屑,盆地内发育古近系和新近系角度不整合。受印度与欧亚大陆持续汇聚作用影响,费尔干纳盆地在第四纪时期进入了前陆盆地演化阶段。

图2费尔干纳盆地周缘重要含油气盆地形成与演化对比图

通过南天山板块缝合带南、北两侧含油气盆地生储盖组合及构造演化的对比,发现费尔干纳盆地上古生界具有较好的油气资源潜力(图3)。我们的研究扩展了费尔干纳盆地的油气前景。

图3费尔干纳盆地周缘石炭—二叠系泥页岩野外照片

本文为中国地质科学院地质力学研究所基本科研业务费(2019JK019)和中国地质调查局地质调查项目(DD2019 0664)联合资助,成果已发表于《地质学报》2023年第2期。

李春麟,张凯逊,韩淑琴,BakhtierNurtaev,PulatjonSultonov,ShukhratShukurov,陶涛,等.中亚费尔干纳盆地构造演化和油气远景浅析.

文章连接:DOI: 10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2023305

扫描二维码分享

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号