吕同艳等-Palaeo-3:光释光测年揭示的全新世以来浑善达克沙地古气候变化特征

作者:吕同艳

发布时间:2023-05-10

中国北方具有广袤的沙漠和沙地,其生态系统脆弱,对气候变化敏感,可以记录地质时期沙丘的稳定和流动过程,是揭示古气候变化的天然档案。位于中国东北部地区浑善达克沙地,受东亚季风强度的影响,历史时期沙地边界数次变迁,且其南进北退的距离也存在差异。因此,浑善达克沙地的风成沙丘研究对认识中国东北部季风区气候变化具有重要的科学意义。然而,由于风沙沙丘沉积和演化的复杂性,单一的风成沙丘剖面不能准确地反映区域上的气候变化。因此,需要开展基于多剖面研究的综合研究,以期更准确地推演该区域的气候变化特征。

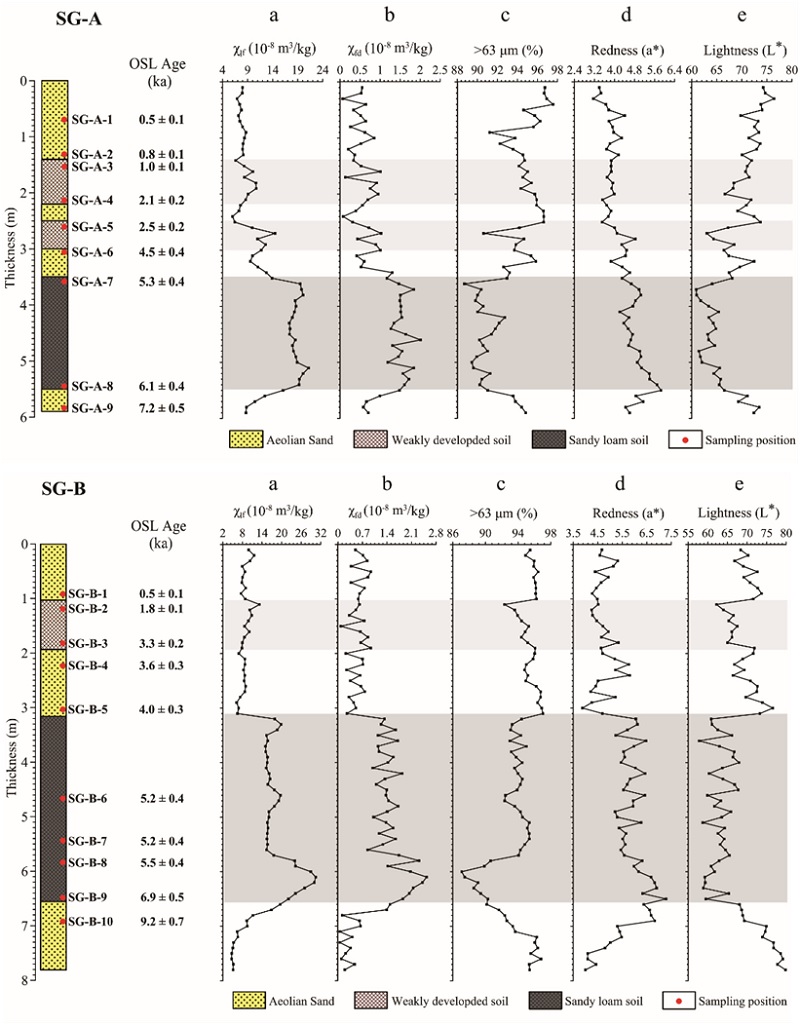

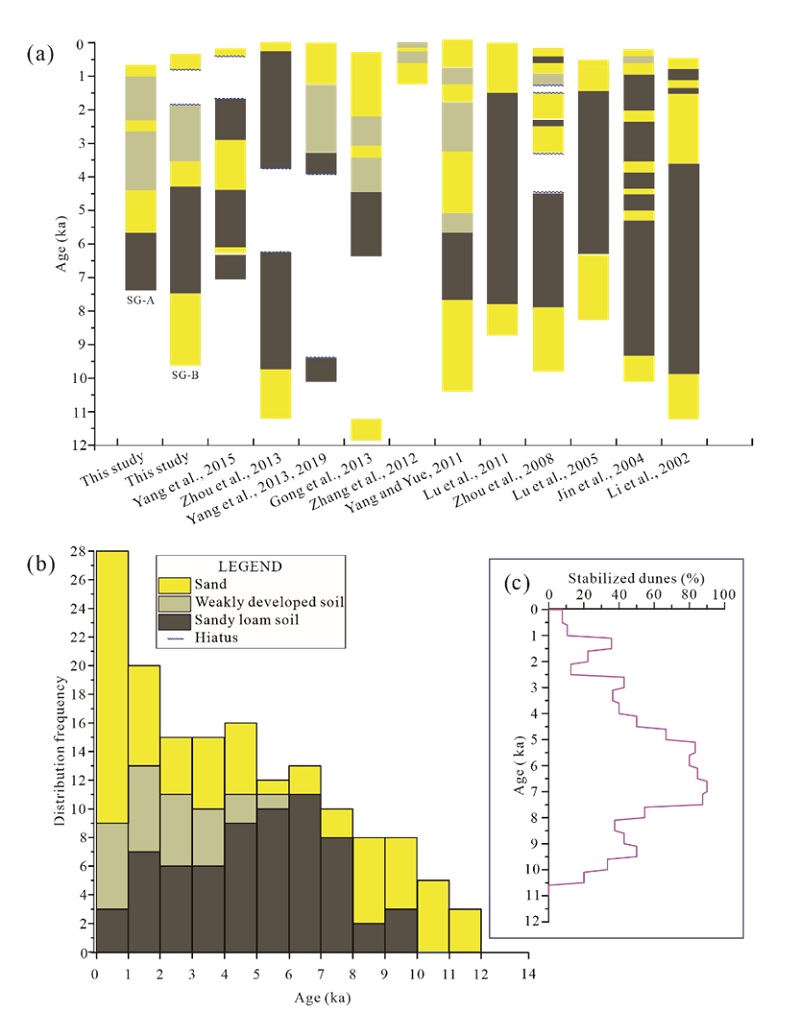

针对这一科学问题,地质力学研究所吕同艳团队联合中国科学院地质与地球物理研究所孙继敏研究员、博士生冯默扬,开展了浑善达克沙地桑根达来地区两个典型沙丘剖面的光释光(OSL)测年工作,建立了两个剖面的年代沉积序列,同时,分析了风成砂的古气候指标(磁化率、粒度、色度和亮度)(图1),并统计分析了整个浑善达克沙地已有的年龄数据并将其转化为气候指标(图2),综合以上数据,得到以下认识:(1)在全新世早期,风成沙丘的堆积表明气候干旱,主要由增强的东亚冬季季风驱动;(2)古土壤一般在全新世中期(8 和 4 ka)发育,此时受增强的东亚夏季季风影响,相对温暖和潮湿的气候更有利于沙丘的固定和古土壤的形成;(3)全新世晚期,从约 4 ka 到现在,气候恢复到干旱和半干旱阶段,以风成沙丘和一些微弱发育的古土壤为特征。

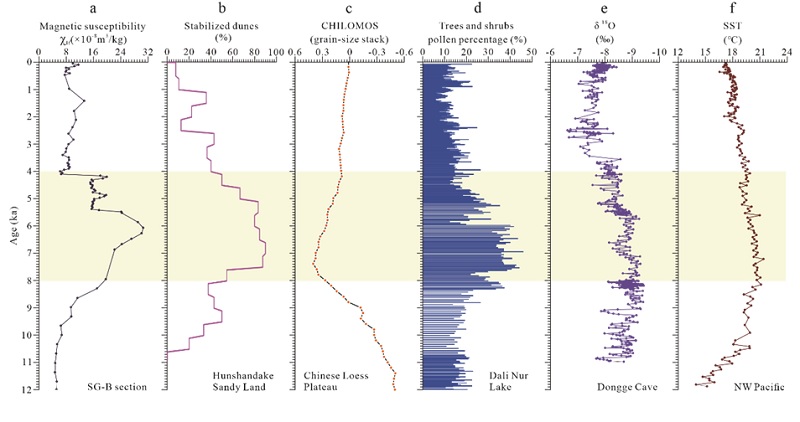

综合以上成果,通过将浑善达克沙地风成砂丘记录与其他东亚季风记录和北太平洋海面温度进行比较,本研究团队认为东亚季风的演化是由北半球冰盖的融化和扩张、太阳辐射的变化共同推动的,对全新世浑善达克沙地的气候变化起到了重要的推动作用(图3)。

图1,浑善达克沙地两个典型剖面OSL年代序列及其气候指标(磁化率、粒度、红度和亮度)

图2,(a)浑善达克沙地29个典型沉积剖面汇总;(b)过去12 ka以来不同类型沉积物(砂、弱发育古土壤,砂壤土)在不同时代频率分布;(c)典型剖面中固定沙层的百分比。

图3,浑善达克沙地磁化率和湿度指标与其他区域及全球古气候指标对比。(a)SG-B剖面的磁化率;(b)浑善达克沙地的相对移动的记录指标;(c)中国黄土千年尺度的粒度变化;(d)中国东北部达里湖乔木和灌木的孢粉分布;(e)董哥洞高分辨率石笋记录;(f)太平洋东北部海表温度。

该成果不仅厘清了全新世浑善达克沙地整体的古气候演化特征,也为同类型的研究提供了很好的思路。该成果发表于国际知名刊物Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology上。主编H.J. Falcon-Lang教授给本文的评价是:“This will be an excellent contribution to the field”。该项研究得到了国家自然科学基金(项目编号41888101和41877443)、中国科学院战略优先研究计划(XDA20070202)、中国地质调查项目(项目编号DD20190306和DD20221644)的资助。

扫描二维码分享

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号